- 集客

- SNS

ECサイトのSNS集客戦略5選!始め方とノウハウ・注意点も解説

目次

「ECサイトを立ち上げたものの、思うようにアクセスや売上が伸びない」「広告に頼らず集客を増やしたいが、SNSを使った集客方法がわからない」といった課題を抱えていませんか。

SNSはECサイトの顧客をファン化し、長期的な集客を可能にします。しかし、何から手をつけて良いかわからないのが実情ではないでしょうか。

本記事では、ECサイトでSNSを活用するメリットや注意点、SNS集客で効果を出す具体的な戦略を解説します。

具体的な成功事例も紹介するので、自社に最適なSNSを見つけ、実践的なノウハウで売上向上につなげるためにお役立てください。

ECサイト集客におけるSNS活用の重要性

従来のSEO対策やWeb広告だけでは他社との差別化が困難になっている現代、ECサイトにSNS活用が不可欠な理由を解説します。

SNS経由の購買行動が増えている

消費者の購買行動は大きく変化しており、現代ではSNSで商品を見つけ、購入の参考にするケースが増えています。

2025年に行われた消費者の購買行動とSNSに関する調査では、消費者の59.5%が購入判断にSNSの情報が影響を与えたと回答しています。

また、55.1%の消費者が商品購入前にSNSの関連ハッシュタグを確認し、約7割のユーザーはSNS広告がきっかけで買い物をしていることもわかりました。

商品購入時にSNS上のレビューや口コミを参考にするユーザーも少なくありません。

ユーザーが他の媒体ではなくSNS上で商品を探し、インフルエンサーや友人の評価を確認してから購入を決める購買行動が確立されつつあるのです。

参考:PR Times「【SNSと消費行動に関する実態調査】SNS発信の主役交代か。インフルエンサーから一般消費者へ—2人に1人がハッシュタグで買う、購買行動の新常識- NEL株式会社」

参考:CommercePick「【2025年調査】PRIZMAが発表するSNS広告購買行動の最新動向 – Z世代のTikTok利用鈍化、ストーリー広告の台頭」

SNS市場が拡大している

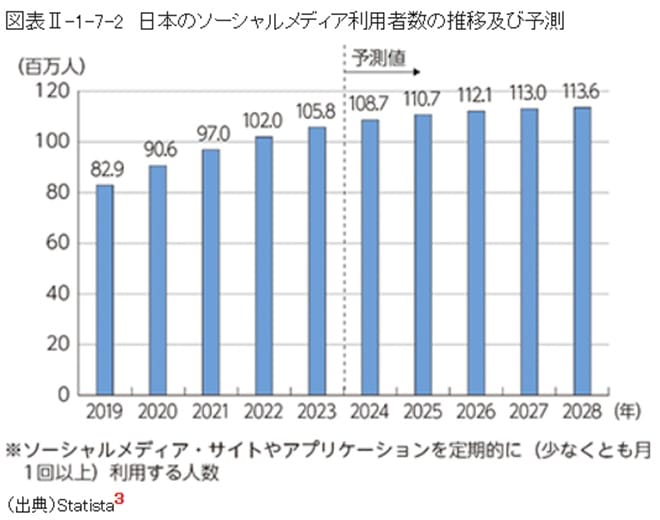

スマートフォンの普及により、近年はSNS市場そのものが拡大しており、今後さらに利用者数が増加する見込みです。

総務省が2024年に公表したレポートによると、日本のソーシャルメディア利用者数は2023年の1億580万人から、2028年には1億1,360万人に増加する予測が出ています。

出典:総務省「令和6年版 情報通信白書の概要 第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題」

さらに、現在ではECサイトの集客だけでなく、販売までをSNS上で完結できる「ソーシャルコマース(SNSとECの購買機能を組み合わせた新たな販売形態)」が誕生し、注目を集めるようになりました。

SNSが単なるコミュニケーションツールから、EC機能を持つ販売プラットフォームへと進化した現在、大きな販売機会を逃さないためには、この流れに対応することが不可欠です。

ECサイト集客にSNSを活用するメリット

ここでは、SNSを集客に活用することで得られるメリットを解説します。

SNSを使った効果的な集客方法については以下の記事もご覧ください。

広告より低コストで集客できる

SNSのアカウント開設や投稿は基本的に無料のため、広告と比較して低コストで始められる点が魅力です。

Web広告は費用をかければ比較的早期に効果を出せますが、出稿を止めると集客もストップしてしまいます。

一方、SNSの拡散性を活用すれば、費用をかけずに幅広いターゲット層へアプローチでき、継続的な情報発信が可能です。

そのため長期的に見れば、広告よりもSNSのほうがコスト効率が高いといえます。

認知度を高められる

SNSの最大の魅力は拡散力にあります。投稿のシェアや拡散により、広告では届かない潜在顧客にもアプローチが可能です。

適切なハッシュタグの活用、シェア機能などを通じて、自社を知らなかった潜在顧客にまで情報を届けられ、広告費をかけずに短期間でブランドの認知度を高められます。

多くの人に投稿を見てもらえれば、ECサイトへのアクセスや売上の増加にもつなげられるでしょう。

トレンドをリアルタイムで把握できる

SNSは、いま世の中で何が話題になっているのか、どのような商品が注目されているのかをリアルタイムで把握できる貴重な情報源です。

多くのユーザーが日常的に投稿するため、人気のキーワードや注目の出来事がすぐに可視化されます。

SNSの特性を活かせば、トレンドに素早く対応し、ユーザーの関心を引く旬な投稿が可能です。

また、自社の投稿に対するコメントや業界関連ハッシュタグの動向からは、顧客のリアルな声や最新のトレンドを直接把握でき、商品の迅速な改善や新規開発につなげられます。

ユーザーと関係構築しファン化できる

SNSは、企業がユーザーと直接コミュニケーションを取り、信頼関係を築くための重要なプラットフォームです。

コメントやダイレクトメッセージを通じて、ユーザーがブランドや商品に親近感を抱き、熱心なファンになってくれることも少なくありません。

ファン化したユーザーはリピーターになるだけでなく、好意的な口コミで新規顧客を呼び込んでくれることも期待できます。

ECサイト集客にSNSを活用する際の注意点

ECサイトにおけるSNS運用には多くのメリットがある一方で、適切に運用しないと集客効果を得られないばかりか、トラブルを招く恐れもあります。

以下のリスクを想定し、事前に対策を立ててください。

効果が表れるまでに時間がかかる

SNS運用でフォロワーを増やし、エンゲージメントを高めて購買につなげるには、時間をかけて地道なコンテンツ投稿が必要です。

ブランドの世界観を伝えユーザーの共感を得るまでには、数カ月単位で継続的に働きかける必要があります。

SNS運用では短期的な売上を追わず、顧客との中長期的な関係構築を目的として、リアクションの量と質を指標に設定することが大切です。

定期的に更新が必要

ユーザーは常に新しい情報を求めているため、SNSで集客効果を出すためには定期的なコンテンツ更新が欠かせません。

投稿頻度が低いとユーザーから忘れ去られてしまうだけでなく、アルゴリズムによってアカウントが表示されにくくなる可能性もあります。

誰が、いつ、何を投稿するのか、無理のない範囲で投稿スケジュールを決め、テンプレートなどを活用しながら高品質なコンテンツを継続して発信しましょう。

以下の記事では、SNSアカウントの運用レベルを診断できるので、こちらもご参照ください。

社内に1人は担当者が必要

ECサイトのSNSをスムーズに運用するために、運用を一貫して管理できる担当者を一人配置することが望ましいです。

SNSは流行の移り変わりが早く、常に最新の情報収集が必要です。また、担当者が兼任では雑務に追われてユーザー対応も煩雑になるでしょう。

担当者を設ければ、キャンペーンの進捗やコンテンツの品質を管理でき、ユーザーからの問い合わせにも迅速な対応が可能です。

SNS運用の責任者を決め、投稿内容の確認やコメント対応のルールを明確にしましょう。結果としてブランドイメージの統一性の維持にもつながります。

炎上のリスクがある

SNS運用には、発信した内容が思わぬ形で批判を浴び、炎上につながるリスクが常につきまといます。

SNSは不特定多数のユーザーが瞬時に情報拡散できる場所であり、不適切な表現や誤解を招く内容が拡散されやすいからです。

ひとたび炎上するとブランドイメージの低下や信頼失墜を招いてしまいます。

事実誤認を招く表記や差別的な内容、他者を軽視するような表現を回避するとともに、投稿前には必ず複数人で投稿内容をチェックし、社会的な規範や倫理観に配慮した発信を心がけましょう。

炎上発生時の対応マニュアルも作成しておくことがおすすめです。

参考:J-Stage「情報社会におけるビジネスとリスク ―データ分析が示す「ネット炎上」の実態」

ステマに注意が必要

SNSを活用したマーケティングにおいて、ステルスマーケティング(ステマ)は絶対に避けなければなりません。

2023年10月から、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)が景品表示法で禁止されています。

自社が起用したインフルエンサーの投稿がステマと判定されれば、罰則の対象となるのはインフルエンサーではなく広告主である企業側です。

ステマは消費者に誤解を与えるだけでなくブランドへの不信感にもつながります。

インフルエンサーなどを起用する際は、必ず「#PR」「#プロモーション」といった表記を行い、広告であることを明示するよう徹底してください。

参考:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

SNSの選定が難しい

SNSプラットフォームは種類が多く、それぞれに特徴やユーザー層が異なるため、自社に適したSNSを選定することは容易ではありません。

自社の商材やターゲット顧客と相性の悪いSNSを選んでしまうと、運用に注力しても期待するほどの成果につながらない可能性があります。

集客効果を最大化するためにも、自社のターゲット顧客が多く利用し、商材の魅力を伝えやすいプラットフォームを選ぶことが大切です。

次の章で各SNSの特徴を詳しく解説するので、自社に最適なプラットフォームを見極めましょう。

EC集客に活用できる主要なSNSの特徴

ここでは主要な6つのSNSを取り上げ、それぞれの特徴、ユーザー層、そしてECとの相性をまとめました。

- 主なユーザー層:10~30代の女性

- ECサイトとの相性:◎(特にアパレル、コスメ、食品、雑貨)

- 主な活用方法:ビジュアル訴求、世界観の表現、ショッピング機能、リール動画

Instagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツを主体とするSNSです。

2025年時点でもっとも閲覧者が多いSNS(約61.2%)との調査結果もあり、若年女性ユーザーを中心に購買意欲の高いユーザーが利用する傾向にあります。

充実したショッピング機能で投稿から直接ECサイトへと誘導できる点が魅力で、視覚で訴求したい商材(アパレルやコスメ、インテリア、食品など)との相性が抜群です。

ストーリーズやリール、ライブ配信機能など多様な投稿形式を活用できるだけでなく、ハッシュタグ検索からの流入も期待でき、認知度向上と購入促進の両面で力を発揮するでしょう。

参考:CommercePick「【2025年調査】PRIZMAが発表するSNS広告購買行動の最新動向 – Z世代のTikTok利用鈍化、ストーリー広告の台頭」

InstagramとECサイトの連携方法は、以下の記事をご覧ください。

- 主なユーザー層:30~50代のビジネス層

- ECサイトとの相性:〇(特に高価格帯商材、BtoB)

- 主な活用方法:詳細なターゲティング広告、信頼性の高い情報発信、イベント告知

FacebookはInstagramと同じMeta社が運営する実名登録制のSNSで、ユーザーの年齢層は高めです。

詳細なプロフィール情報は広告配信や情報発信のターゲティングに役立ちます。

コミュニティ機能が充実していることも特徴で、企業ページ(Facebookページ)でイベント告知やブログ記事のシェア、コミュニティ形成ができます。

長文の投稿や外部サイトへのリンクもスムーズに共有できるため、フォロワーに向けて商品のストーリーや開発秘話などのディープな情報を発信しやすいでしょう。

X(旧Twitter)

- 主なユーザー層:10~30代、情報感度が高い層

- ECサイトとの相性:〇(特にキャンペーン、新商品告知)

- 主な活用方法:リアルタイム情報の拡散、ハッシュタグキャンペーン、ユーザーとの交流

X(旧Twitter)は短文での情報発信に強く、リアルタイム性の高い情報拡散に優れたSNSです。

匿名性が高く、幅広い年代のユーザーが利用していることが特徴です。

最新情報やトレンドに敏感なユーザーが多く、話題性のある情報が瞬時に拡散される傾向にあります。

タイムセール情報の発信や、ハッシュタグを使ったキャンペーン、質問への回答など、スピード感あるコミュニケーションに活用でき、ユーザーからダイレクトなフィードバックを受けられることもメリットです。

YouTube

- 主なユーザー層:全世代

- ECサイトとの相性:◎(特に使い方や効果の指導が必要な商材)

- 主な活用方法:商品レビュー、ハウツー動画、ブランドストーリーの紹介

YouTubeは動画コンテンツに特化したプラットフォームで、商品の使い方やレビュー、開発ストーリーといった複雑な情報を直感的に伝えられます。

近年は商品購入の前に動画で使用感を確かめるユーザーが増えているため、商品の信頼性や魅力を動画で伝えるプロモーションに活用できます。

また、ライブコマース機能を利用し、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取りながら商品を販売するのも一つの方法です。

ブランドのストーリーを動画化すれば、ファンの育成にも効果的です。

LINE

- 主なユーザー層:全世代(国内利用者No.1)

- ECサイトとの相性:◎(特にリピーター育成)

- 主な活用方法:クーポン配布、セール情報の配信、1to1の顧客対応

LINEは国内で最も幅広い世代に利用されているコミュニケーションアプリです。

「友だち」登録してくれたユーザーに対し、クーポンやセール情報を直接届けられるため、リピート購入の促進効果が期待できます。

顧客の属性に合わせたセグメント配信がしやすく、パーソナライズされたアプローチでエンゲージメント向上につなげることも可能です。

問い合わせ対応やQ&A機能、ショップカードといった、顧客サポートやリピート促進の機能が充実しており、顧客を囲い込みたい場合に重宝します。

TikTok

- 主なユーザー層:10~20代

- ECサイトとの相性:△~〇(若年層向けトレンド商材)

- 主な活用方法:ショート動画でのエンタメ訴求、ハッシュタグチャレンジ

TikTokは若年層に圧倒的な人気を誇るショート動画プラットフォームです。

音楽やエフェクトを活用したユニークな動画は、バイラル(口コミ)で一気に拡散される可能性があります。

認知度向上だけでなく、アプリ内のショッピング機能や動画からリンクで直接ECサイトへと誘導できる点も魅力です。

企業の公式アカウントだけでなく、一般ユーザーによるUGC(ユーザー生成コンテンツ)が購買行動に大きな影響を与えるため、ユーザー参加型のキャンペーンと相性が良いでしょう。

SNSを活用したECサイト集客戦略5選

ここからは、SNSを売上につなげるための代表的な戦略を5つ紹介します。

- インフルエンサーマーケティングを実施する

- ライブコマースを実施する

- ユーザー参加型のUGCを増やす

- SNS広告を活用する

- ショッピング機能(Instagram)を活用する

売上アップにつながるSNS運用術については、以下の記事もご覧ください。

インフルエンサーマーケティングを実施する

インフルエンサーマーケティングは、特定の分野で影響力を持つ人物(インフルエンサー)に商品を紹介してもらうことで、そのフォロワーに対してECサイトへの集客を図る戦略です。

インフルエンサーが抱えるファンに直接アプローチできるため、短期間でブランドの認知度と信頼性を高める効果が期待できます。

(例:美容系ECサイトで、美容系インフルエンサーに自社コスメを紹介してもらう)

実際、ある調査では世界の消費者の約79%がインフルエンサーの推奨を信頼するとの結果も出ています。

自社のブランドイメージやターゲット層と親和性の高いインフルエンサーを選ぶことが、信頼性を高めるポイントです。

参考:Rakuten Advertising Blog「注目すべきインフルエンサーのトレンド:#1 フルファネル、フルインパクト」

ライブコマースを実施する

ライブコマースはSNSのライブ配信機能を使って、リアルタイムで商品を紹介・販売する手法です。

リアルタイムで視聴者とコミュニケーションしながら商品の魅力を伝えられるため、ECサイトでは実現困難な臨場感や購買体験を提供できます。

視聴者はチャットで質問・コメントできるため、商品の使用感や特徴を詳細に確認し、疑問をその場で解消できる点がメリットです。

(例:アパレルECサイトで、モデルが商品を着用して動きや素材感を伝え、コーディネート例を紹介)

新商品の発表や限定セールなど、イベント性の高い企画と組み合わせることで、顧客のエンゲージメントを高め、ECサイトへの集客と売上アップにつなげられます。

ユーザー参加型のUGCを増やす

UGC(ユーザー生成コンテンツ)を増やすことで集客効果を高められます。

UGCとは、ユーザーが自発的に作成・投稿した口コミや写真のことで、企業が発信する情報より信頼されやすいことが特徴です。

実際にインターネットで商品を購入する際、全体の64.6%がUGCを信頼すると回答しているとの調査結果もあります。

例えば「#(自社ブランド名)」のハッシュタグで自社商品を紹介してもらうといったキャンペーンは、商品の認知度を高めるうえで効果的です。

SNS上で商品の魅力が自然に拡散されれば、潜在的なニーズを持つ新規顧客の獲得につながります。

参考:ネットショップ担当者フォーラム「【UGC影響度】通販・ECでUGCをチェックするは約9割、企業よりも購入者からの情報を重視するユーザーは約5割」

SNS広告を活用する

SNS広告は各SNSプラットフォームが提供する広告機能を利用し、幅広いターゲット層にアプローチする手法です。

オーガニックな投稿(通常の投稿)だけでは、成果が出るまでに時間がかかりますが、SNSなら詳細なターゲティングが可能なため、狙った顧客だけにピンポイントで広告を配信できます。

ユーザーのフィードに自然な形で表示されるため、広告と感じさせずに情報を配信でき、潜在顧客の獲得にもつながります。

広告、動画広告、カルーセル広告など種類も豊富で、少額からでも始められるため、まずは特に反応の良かった投稿を広告として配信し、効果をテストしてみるのがおすすめです。

ショッピング機能(Instagram)を活用する

Instagramのショッピング機能は、投稿された写真や動画に商品タグをつけ、そこから直接ECサイトの商品ページへ誘導できる機能です。

ユーザーが興味を持った商品をタップするだけで詳細情報を確認でき、そのまま購入画面へと進めることが特徴です。

購入までの導線がスムーズになるため離脱を防ぎ、衝動買いも促せます。

ストーリーズやリールにも商品タグをつけられるため、商材によって使い分ければユーザーの購買体験が大幅に改善され、CVR向上にも効果的です。

SNSを活用したECサイト集客成功事例5選

ここでは、各SNSを効果的に活用し、集客やブランディングに成功したECサイトの事例を五つ紹介します。

自社の商材やターゲット層と照らし合わせながら、最適なSNS運用のヒントを見つけましょう。

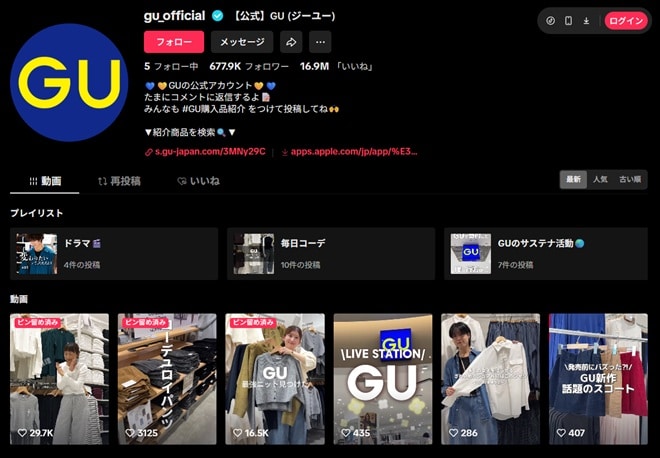

GU(TikTok)

出典:【公式】GU(ジーユー)

リーズナブルでおしゃれなアパレル商品を展開するGUは、幅広い年代から支持を集めるブランドです。

同社はTikTokで店舗スタッフが自社商品を着用したコーディネート動画を多数投稿し、大きな反響を呼んでいます。

動画は商品の魅力を視覚的に伝え、ユーザーに具体的な着こなしを提案する内容です。

プロのモデルでないスタッフが出演することで、ユーザーに親近感とリアルな着用イメージを抱いてもらえました。

若年層を中心にブランドの認知度を高めECサイトへと誘導していている点で、TikTokのもつ拡散力と視覚的な訴求力を最大限に生かした好事例です。

BASE FOOD(X)

出典:X[公式]ベースフード

完全栄養食を販売するBASE FOODは、X(旧Twitter)上で「BASE FOOD総選挙」などのキャンペーンを実施し、ユーザー参加型の集客に成功しました。

キャンペーンでは、ユーザーが投稿した感想やアレンジレシピを積極的に「いいね」やリポストで紹介し、他のユーザーのポジティブな投稿を促すUGCの好循環を生み出しています。

参加したユーザーは企業に承認されたことで発信に楽しみを見出し、ブランドへの愛着が深まりました。

広告費を抑えつつ、新規顧客の獲得や既存顧客のファン化を促進した好事例です。

バンダイ(YouTube)

出典:バンダイ公式チャンネル BANDAI OFFICIAL

玩具メーカーのバンダイは、公式YouTubeチャンネルで新商品のレビュー動画や遊び方を紹介する動画を公開しています。

映像を使って玩具のギミックや魅力を子どもにも大人にもわかりやすく伝え、発売前からファンの期待感を高めている点がポイントです。

また、詳細な商品情報がわかるため、ユーザーは不安や疑問を解消でき、安心して購入できます。

映像と解説のクオリティも高く、思わずリンクのストアへそのまま移行したくなる設計が秀逸です。

自然の館(LINE)

ナッツやドライフルーツを扱うECサイト「自然の館」を運営する有限会社味源は、LINE公式アカウントをリピーター獲得の主要なチャネルとして活用しています。

同社はLINEをメールマガジンの代替として使用し、商品ごとの購入履歴からターゲットを絞り、パーソナライズしたキャンペーン告知やリマインド配信を実施しています。

特に、Yahoo!ショッピングなどの週末のセールに合わせてカードタイプメッセージを配信することで、開封率が高まり2倍のクリック率を達成しました。LINE経由の売上も5倍に増加しています。

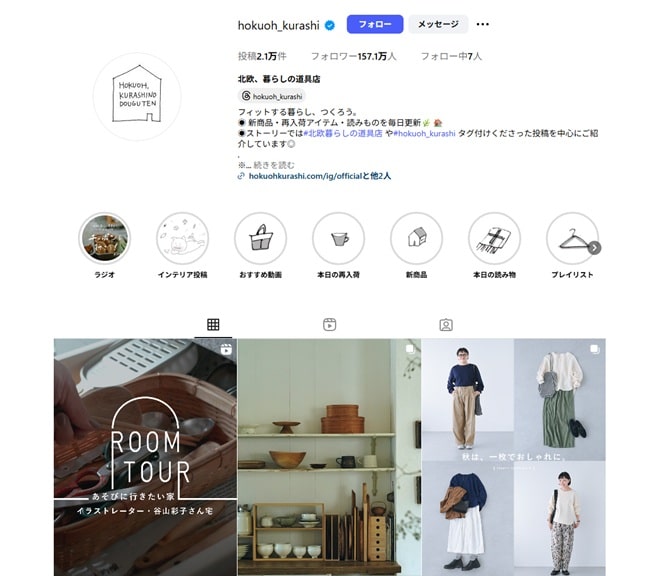

北欧、暮らしの道具店(Instagram)

出典:北欧、暮らしの道具店

インテリア雑貨やアパレルを販売する「北欧、暮らしの道具店」は、ECサイトとメディアを融合させた「ライフカルチャープラットフォーム」を展開し、独自の世界観を演出しています。

同社のInstagramは、統一感ある美しい写真と心温まる文章で多くのユーザーを惹き付け、約157万人ものフォロワー(2025年10月時点)を獲得しています。

商品の背景にあるストーリーや活用術、暮らしのヒントなどを雑誌のように魅力的な写真と文章で発信している点が特徴です。

また、商品タグから購入ページではなくECサイトへと遷移させ、ブランド全体を魅せる工夫も施されています。

熱量の高いファンコミュニティが形成されるほど、顧客のエンゲージメントを向上させた好事例です。

EC集客にSNSをスムーズに取り入れる方法

SNS集客の重要性や手法は理解できても、何から始めてよいか迷っている方もいるかもしれません。

これからSNSを導入する方が挫折しないためのポイントを4つのステップで紹介します。

- サイトと親和性の高いSNSを選ぶ

- 無理のない頻度から投稿を始める

- 数値分析で売上に至る前の効果を確認する

- ユーザーのリアクションをヒントに改善する

サイトと親和性の高いSNSを選ぶ

SNS集客を始める上で、自社のECサイトや商材、ターゲット顧客層に最も適したSNSを選ぶことが重要です。

例えば、アパレルやコスメなど視覚的な魅力が大きい商品はInstagramと相性が良く、BtoB商材であればFacebookやX(旧Twitter)が適しているでしょう。

色々手を広げるよりも、まずはターゲット顧客が多く利用するプラットフォームに絞り、その特性を把握して運用に集中することが効率的な集客につながります。

無理のない頻度から投稿を始める

最初から完璧な投稿頻度を目指さず、まずは自社のリソースで無理なく続けられる頻度から投稿を始めましょう。

週に1~2回の投稿からスタートし、慣れてきたら徐々に頻度を増やしていくのがおすすめです。質の低い投稿を量産するより、内容が充実した投稿を定期的に続ける方がユーザーのエンゲージメントを高められます。

無理な計画では途中で挫折してしまうため、持続可能な運用体制を構築しましょう。

数値分析で売上に至る前の効果を確認する

SNSの効果を測る際には、売上に至るまでの過程にある指標(KPI)を分析することが重要です。

各SNSが提供する「インサイト」などの分析ツールを使い、以下の数値を定期的にチェックしましょう。

- フォロワー数

- エンゲージメント率(いいね、コメント、シェアの数)

- クリック率

- ECサイトへの流入数

投稿内容がユーザーに響いているか、ECサイトへ効果的に誘導できているかを示すサインです。

具体的な数値を分析し、どの投稿が効果的だったのか、どの点が改善すべきかを確認することで、より効果的なSNS運用へとつなげられます。

ユーザーのリアクションをヒントに改善する

ユーザーからのリアクションは、自社の投稿に対する顧客からの貴重なフィードバックです。

「いいね」やコメント、DMを次の投稿や戦略改善のヒントとして活用しましょう。

特に反応が良かった投稿はなぜ支持されたのか、逆に反応が薄かった投稿は何が足りなかったのかを分析することが大切です。

運用にフィードバックを反映して改善を繰り返せば、ユーザーから愛されるアカウントが育ち、最終的な売上向上へとつながります。

まとめ:SNSで顧客をファン化しEC集客を効率化しよう

現代において、ECサイト集客のSNS活用は不可欠と言っても過言ではありません。

SNSを通じて顧客と直接つながり、商品を深く理解してもらい、ファンへと育成することで、広告に頼らない持続的な集客が可能になります。

まずは各SNSの特性を理解し、自社に最適なプラットフォームを選ぶことから始めましょう。無理のない範囲で運用を継続し、ユーザーの反応を見ながら改善を重ねることがSNSで集客する秘訣です。

ぜひ本記事で紹介した戦略やノウハウを参考に、SNSを最大限に活用し、ECサイトの売上を大きく伸ばしてください。

私たちagsは、ECモール運営支援のプロフェッショナルとして、商品の価値を引き出し、確実に売上につなげるための総合支援を提供しています。

【無料相談実施中】

- 売上アップのための具体的な施策をご提案

- 各モールの特性を活かした商品訴求方法をアドバイス

- 運営効率化による人的リソース不足の解消

- 複数モール展開のための実践的なノウハウ提供

まずは無料相談で、貴社の課題とニーズをお聞かせください。

経験豊富なコンサルタントが、最適なソリューションをご提案いたします。\2ヶ月で売上60%アップも。専任担当者なしでも実現可能/

▶ まずは現状の課題をご相談

関連するブログ記事

カテゴリー